Ut quid, Domine — Ps. X (11)

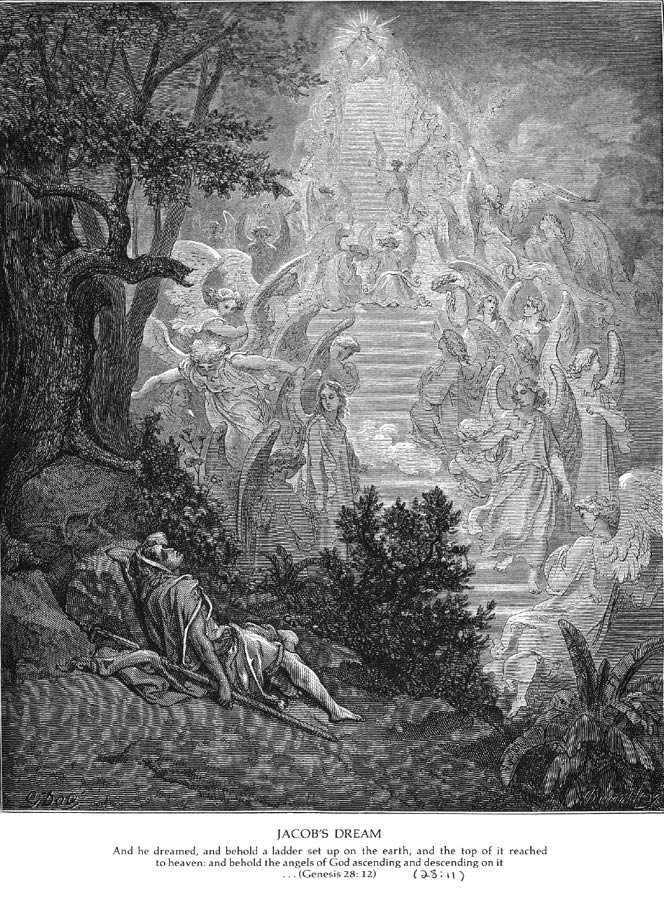

Jakobs Traum: „Der Thron des Herrn ist im Himmel“ (Ps. 10, 4)

Der kurze Psalm 10 gehört zu denen, bei denen die Textüberlieferung viele Probleme aufwirft, die sich auch durch das Nebeneinanderlegen der griechischen und der hebräischen Fassung(en) nicht eindeutig klären lassen. Wer hier was sagt und wie die zeitliche und logische Abfolge des Gesagten ist, bleibt unsicher. Dennoch sind sich alle Übersetzer und Erklärer letztlich darin einig, daß hier zunächst von der äußersten Zuspitzung einer Not die Rede ist – schon spannen die Gottlosen den Bogen zum finalen Schuss – einer Zuspitzung, in der kein Ausweg und keine Rettung mehr möglich erscheinen. Doch den Augen des Herrn in seinem himmlischen Tempel bleibt nichts verborgen, er kann die Gedanken und die Motive der nur scheinbar aus eigener Kraft handelnden Menschen erkennen und unterscheiden. Und da er stets das Böse hasst und das Gute liebt, vergilt er jedem nach seiner Gerechtigkeit. Konkret hier ausgeführt: Mit Feuer und Schwefel für die Gottlosigkeit, mit der Zuwendung seines Angesichts für die Gerechten.

So erscheint Psalm 10 wie ein Résumé, eine Nutzanwendung aus dem Inhalt der vorhergehenden Psalmen – unabhängig davon, ob dieser Inhalt in einem zusamengefasst oder in zwei Liedern getrennt überliefert ist. Mit diesen ordnet er sich ein in die Schar der „Vertrauensbekenntnise“, die einen so wesentlichen Teil der Psalmen darstellen.

Die Gliederung der Psalmen sowohl in sich – z.B. in Strophen und Abschnitten – als auch untereinander in Gruppen und Symmetrien ist ein anscheinend unerschöpflicher Gegenstand der Textanalytiker, die dabei manchmal überraschende Einblicke und Einsichten eröffnen – oft aber auch nur vom Inhalt der Psalmen, von Glauben und Vertrauen, ablenken. Für den Beter, der die uralten Texte für sein ganz persönliches Sprechen zu Gott nutzen will, ist das dann wenig ergiebig. Das gleiche gilt für traditionelle oder auch moderne Versuche, die Psalmen bestimmten Autoren oder bestimmten Ereignissen des alten Testaments zuzuordnen. Die Psalmen sind weder Lehrbuch der Theologie noch der Geschichte – in erster Linie sind sie Gebete.

Das in den Psalmen enthaltene Vertrauensgebet kann auch heute noch einen wesentlichen Bestandteil im christlichen Gebet darstellen – auch wenn das Christentum die Engführung der jüdischen Vorstellung vom „Tun-Ergehen-Zusammenhang“ überwunden hat und nicht jede Notlage überzeugend durch das Bild des zum Schuss ansetzenden menschlichen Gegners zu beschreiben ist. Vertrauensbekenntnis und Glaubensbekenntnis gehören zusammen, und das Schwinden des Gottvertrauens und das übermäßige Setzen auf die eigene Kraft, wie es sich im Westen in den vergangenen ein, zwei Jahrhunderten durchgesetzt hat, gehören wohl mit zu den Ursachen dafür, daß auch das zum Wesen des Christentums gehörende Glaubensbekenntnis immer mehr ausgehöhlt worden ist. Denn warum sollte man sich mit dem Göttlichen, seinen Geheimnissen, seiner Wirkungsweise und seinen Geboten, im Glauben befassen, wenn es kein Vertrauen mehr darauf gibt, daß das etwas zu bedeuten hat.

Letzte Bearbeitung: 21. März 2024

*