Domine Deus meus — Ps. VII

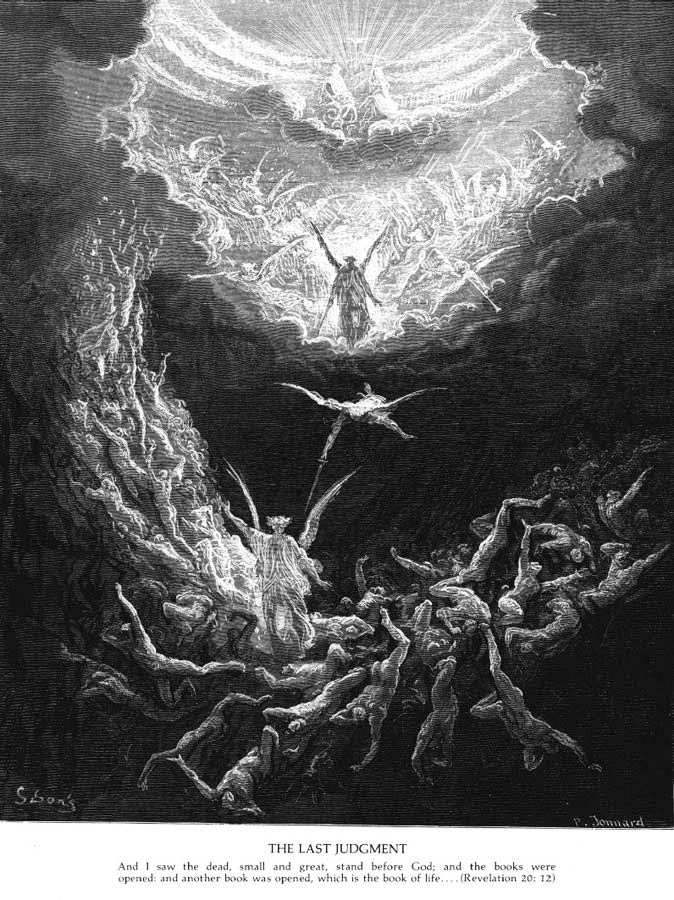

In Erwartung des Weltgerichts

Psalm 7 gehört zu denen, die Interpreten und Übersetzern große Schwierigkeiten machen können – und die Schwierigkeiten werden umso größer, je mehr man sich in Details und deren mögliches Verständnis vertieft. Diese Probleme um Psalm 7 sind keine Erfindung der zweifelsüchtigen Moderne – schon die Unterschiede in der griechischen und der hebräischen Textgestalt zeigen, daß das Verständnis dieses Liedes bereits vor über 2000 Jahren problembehaftet war. Manchmal sind Unterschiede zwischen den beiden Texttraditionen hilfreich, um schwer verständliche Passagen der einen Fassung mit Hilfe der in der anderen Fassung gebotenen Interpretation aufzulösen. Mit Psalm 7 gelingt das kaum, weil beide Seiten mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten können. Auch die in beiden Fassungen übereinstimmende Zuschreibung des Psalms an eine Episode aus dem Leben Davids trägt nichts zur Klärung bei, weil seit alters her Unklarheit darüber besteht, welche Episode gemeint ist. So bleibt auch hier nur der Ausweg, den Text zunächst so verstehen zu wollen, wie er sich heute darstellt und eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was wir heute beten können und dem, was ein frommer Jude des (vielleicht) 6. vorchristlichen Jahrhunderts möglicherweise gebetet haben mag.

Aus genügend großer Entfernung gesehen ergibt sich dabei folgendes Bild: Der Beter steckt in größten Schwierigkeiten, die sein Leben, seine Seele (beide Begriffe sind noch bis ins lateinische „anima“ nicht scharf gegeneindander abgegrenzt ) bedrohen – und er beschwört mit feierlichen Eiden seine Unschuld. Ob das im Rahmen eines Gebetes im Tempel oder einer „Versammlung der Frommen“ erfolgt oder vor einem förmlichen Gericht, bleibt unentscheidbar – machte für einen frommen Beter der Zeit um Christi Geburt vielleicht auch keinen großen Unterschied. Und auch heute ist eine solche Situation nachvollziehbar.

Ein zweiter Teil (V. 6 – 12) enthält eine Bitte, einen flammenden Appell, um Gottes Eingreifen. Dabei tritt die soeben beschworene persönliche Notlage auffallend in den Hintergrund: Nicht mehr um Leben und Seele des Beters scheint es zu gehen, sondern um die Stellung Gottes selbst. Der Beter sieht Stellung und Ehre Gottes selbst dadurch beeinträchtigt, daß Gott die vom Beter erfahrene ungerechte Verfolgung zuläßt – und erst wenn Gott diesem die ihm zustehende Gerechtigkeit (V. 9) zukommen läßt, wird auch die „Versammlung der Völker“, also die ganze Welt, ihn, Gott, anerkennen.

Das ist eine typisch alttestamentliche Vorstellung, die die Erkenntnis und die Anerkennung Gottes sehr eng an die Erfahrung des Wohlergehens „seiner“ Gläubigen koppelt und dabei weitgehend in einem doch eher irdischen Begriff von Wohlergehen verbleibt. Nicht nur hier wird erkennbar: Die Vorstellung einer Vergeltung im Jenseits war noch ebenso wenig entwickelt wie die von einem Weiterleben der Seele nach dem irdischen Tode überhaupt.

Dem Appell an Gott, quasi zur Befestigung seiner eigenen Stellung den Bitten des Beters zu willfahren, folgt in einem dritten Teil eine Drohung, eine Beschwörung von Unheil für den Gegner des Bedrängten und die Gegner aller „Gerechten“, in der sich konkrete Vorwürfe und allgemeine Aussagen unentwirrbar vermischen. So unentwirrbar, daß dem masoretische Text selbst unter Aufbietung großer interpretatorischer Anstrengungen nur schwer ein halbwegs sinnvolles Verständnis abzuringen ist.

Die Septuaginta hat bereits eine Interpretation vorgenommen, die sich jedenfalls gut in eine Gesamtdeutung des Psalm einfügt. Danach beschreiben die Verse 13 und 14 die göttliche Vergeltung für dijenigen, die sich seinem Gesetz widersetzen. Die beiden folgenden Verse kehren noch einmal zu einer sehr bildhaften und ins Allgemeine gehenden Charakterisierung des Bösen und seiner Taten zurück, um dann in einem für solche Bittpsalmen typischen Schluss (V 17, 18) die Erfüllung des Gebetes vorwegzunehmen und das darin begründete Lob Gottes zu verkünden: „Sein Unheil kehre zurück auf sein eigenes Haupt, und sein Unrecht falle auf seinen eigenen Scheitel. Ich aber will den Herrn nach seiner Gerechtigkeit bekennen und dem Namen des höchsten Herrn lobsingen.“

Es macht wenig Sinn, durch aufwendige Interpretationen zu versuchen, dieses typisch „alttestamentarischen“ Zusammenhang zwischen der Erfüllung von Gottes Gesetz und irdischem Wohlergehen (oder umgekehrt) wegerklären zu wollen. Das entspricht nun mal einem bestimmten Stadium der Entwicklung der geglaubten Offenbarung, das in anderen (vermutlich jüngeren) Psalmen selbst schon problematisiert wird und schließlich durch Inkarnation und Erlösung zwar nicht widerrufen, aber doch auf eine andere Ebene gehoben wird. So bietet Psalm 7 (zusammen mit vielen anderen ähnlich argumentierenden) dem heutigen Beter eine willkommene Erinnerung daran, daß der strafende Gott niemals zugunsten eines „liebenden Gottes“ „abgedankt“ hat, wenn auch die Zusammenhänge heute nicht so leicht durchschaubar erscheinen, wie das vielleicht vor dreitausend Jahren der Fall gewesen sein mag.

Letzte Bearbeitung: 21. März 2024

*